L’origine de la panne de signalisation qui a interrompu totalement la circulation en gare Saint-Lazare à Paris, mercredi 13 juin, a finalement été trouvée : un défaut électrique dû à un manque d’isolation d’une pièce qui commande l’alimentation électrique des trains. En cause, selon la SNCF, l’« obsolescence » de cette pièce du poste d’aiguillage de Saint-Lazare, qui date de 1966. Celui-ci fait l’objet d’importants travaux de modernisation débutés en 2012 et qui devraient s’achever en fin d’année, précise la compagnie.

Ce n’est pas la première fois que des incidents majeurs bloquent une large partie de la circulation dans une grande gare, mais de tels épisodes se sont multipliés depuis quelques années.

En deux ans, la gare Montparnasse en a par exemple connu trois : deux pannes d’aiguillage en mai 2016 ayant touché des dizaines de trains durant un week-end, une panne de signalisation retentissante sur un poste d’aiguillage qui entraîna des perturbations pendant trois jours en plein chassé-croisé estival en 2017 (entre juillet et août), et un bug informatique en décembre 2017.

Le nombre de ces incidents fait naître des interrogations sur l’état du réseau ferré français et de ses composants essentiels (postes d’aiguillage, caténaires, etc.). Il a conduit la ministre des transports, Elisabeth Borne, à commander le 8 janvier un audit devant aboutir à des propositions concrètes dès cette année.

Ressources financières et humaines

Après le lancement du train à grande vitesse (TGV) en 1981, la création de nouvelles lignes conçues pour relier rapidement les centres des plus grandes villes de France a progressivement pris le pas sur l’entretien des voies classiques. Entre 1990 et 2015, 30 des 78 milliards d’euros investis dans les infrastructures ferroviaires l’ont été dans les lignes à grande vitesse (LGV), soit environ 38 % du total.

Là où on estime entre 2,5 et 3 milliards d’euros le montant annuel nécessaire pour maintenir en bon état un réseau ferroviaire classique, la SNCF, dont l’Etat est actionnaire, n’a pas investi plus de 1,2 milliard par an jusqu’en 2005.

Cette année-là, l’entreprise et Réseau ferré de France (RFF, l’entité chargée de la gestion des infrastructures ferroviaires) ont commandé à un groupe d’experts indépendants un audit sur l’état du réseau. La publication de celui-ci a déclenché une première prise de conscience, en mettant en évidence un sous-investissement massif dans les lignes classiques, dû à des ressources financières et humaines insuffisantes.

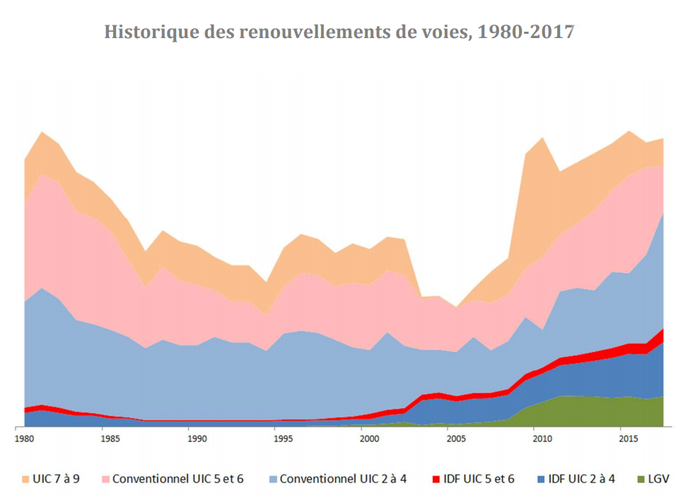

Le manque de maintenance a contribué à un « vieillissement très important » du réseau et à une dégradation continuelle du service. Un état de fait qui apparaît à travers le volume des renouvellements de voie, au plus bas en 2006.

Ce problème est plutôt spécifique à l’Hexagone, puisque nos voisins européens, comme l’Allemagne ou l’Angleterre, subventionnent directement le renouvellement des infrastructures ferroviaires. « Pendant tout ce temps, en France, on a laissé le réseau dans son jus, on l’a laissé se dégrader, commente un économiste de la SNCF. L’avantage de ne pas donner de subventions est qu’on ne fait pas gonfler la dette nationale. »

Comment a-t-on pu délaisser à ce point le réseau classique ? « C’est vraiment un choix politique, répond ce cadre de l’entreprise. C’est beaucoup plus glamour d’inaugurer une ligne à grande vitesse qu’un poste d’aiguillage. A un moment donné, on a voulu vendre le savoir-faire technologique français, on a voulu soutenir Alstom, mais on s’est rendu compte que le TGV ne répondait qu’à un besoin bien particulier et qu’on avait délaissé les trains du quotidien. »

« Mettre le paquet »

Le constat alarmiste établi en 2005 déclenchera la même année une reprise des investissements, notamment dans les lignes classiques (Intercités, TER). L’effort annuel sur ces dernières a ainsi triplé en dix ans, passant de 1 milliard à 3 milliards d’euros.

Les résultats sur l’âge moyen des voies ont été immédiats. En 2006, celui des petites lignes (celles classées UIC 7-9 sur une échelle de 1 à 9, donc les moins fréquentées) était de 46,5 ans, un record. Dix ans plus tard, il a été abaissé à 38 ans. L’amélioration est en revanche faible sur les lignes moyennes (UIC 5-6), dont l’âge est passé de 28,3 ans à 27,2 ans.

Pour continuer de rattraper ce retard et de moderniser les infrastructures, le gouvernement précédent a annoncé, en décembre 2016, un plan de financement sur dix ans. Ainsi, 46,2 milliards d’euros seront consacrés par la SNCF au renouvellement et à la mise en conformité du réseau ferré et des équipements. Une stratégie d’Etat résumée par le PDG de l’entreprise publique, Guillaume Pepy, en février : « Nous allons mettre le paquet non pas sur de nouvelles lignes à grande vitesse mais sur les trains du quotidien. »

Auditionné par les députés le 7 février, le patron de la filiale SNCF Réseau, héritière de RFF, a reconnu que le « réseau historique » avait « connu un sous-investissement chronique » depuis « une trentaine d’années ». « On investissait dans les années 2000 à peu près 500 millions à 600, 700 millions [d’euros] par an. Nos voisins allemands ou britanniques investissaient 3 à 4 milliards par an », a commenté Patrick Jeantet, qui déplore que, sans surprise, les « systèmes », notamment électriques, installés dans les grandes gares parisiennes soient sous-dimensionnés. « Ils ne sont pas du tout au niveau du volume du trafic », a-t-il regretté.

Les économistes considèrent, quant à eux, que le montant de 46 milliards d’euros prévu par le plan de financement de 2016 est suffisant « pour maintenir en état le réseau structurant », c’est-à-dire les grandes lignes Intercités et TGV, qui représentent la majorité des voyages. « Mais sur ces 46 milliards d’euros, rien ne va dans les petites lignes », selon le cadre de la SNCF. Sollicitée, la SNCF objecte et souligne que le contrat de financement signé avec l’Etat prévoit 12 milliards d’euros d’investissement sur les lignes régionales, et que les 34 milliards d’euros dédiés à la rénovation du réseau national pourront également servir sur des petites lignes.

Le sort de ces dernières (12 632 km, au total) continue pourtant d’inquiéter, notamment depuis la publication du rapport Spinetta, en février, lequel souligne qu’elles représentent une piste d’importantes économies annuelles.